本文目录

汉服的三个基本形制

汉服的三个基本形制是:衫裳襦裙、天衣五采、天衣五采。

汉服,是中华传统文化的代表之一,它有着丰富多彩的历史背景和独特的文化内涵。而汉服的基本形制便是汉族人民借助世世代代的文化积淀与智慧,将生活以及审美理念升华到了高度。

1、汉服的第一个基本形制就是“衫裳襦裙”,它是对周代仪服的发展演进。由于周代衣服过于繁琐,不便于工作和移动,于是出现了紧身的褒、首饰齐全的衣裳、制作方便的裙褂。

这种衣袍在政治、文化、生活等方面都产生了深远的影响,成为了汉代及其后期封建王朝皇室、官员和平民百姓的日常基本服装之一。

2、汉服的第二个基本形制是“天衣五采”,即以天地为模板,运用阴阳五行理论来配色。垂带、袍面、箭袖等的颜色都有讲究,如红通常代表吉祥和神奇之意,黄象征着中性和规矩,蓝色则是清新、干净之意。

倚仗中国丰富的文化底蕴,汉民族的文化审美便对五行阴阳理论有了不同的理解和发挥,赋予了这些颜色更为深刻的文化内涵。

3、汉服的第三个基本形制是“天衣五采”,这是常见的衣物剪裁结构。这样的剪裁结构强调了要将人体形态表现得自然、舒适和美观,定位是规整经典和舒适宽松。

在文化审美上,汉服以一种高度理想化的方式来表达社会的精神寄托,同时以内容丰富、形式优美的文化语言,彰显了汉民族在服饰方面的品尝与呈现。

总之,《周礼》曾道:“天子垂衣裳而制天下方圆。”这句话再清楚不过地阐述了汉服文化在传承中承载了社会生活、文化传承、审美理念等多方面的价值观念。在今天,随着时代变迁,越来越多人对汉服文化产生了浓厚的兴趣和热情,希望汉服这一文化的珍贵传统能够被更多的人所传承、弘扬。

汉服4种形制介绍

汉服14种形制介绍如下:

1、曲裾

形制:连裳制

曲裾,全称曲裾袍,考古报告称绕襟袍。属上下分裁式,归类于“深衣类汉服”,故又称曲裾深衣、绕襟深衣。当代汉服复兴中制作的曲裾袍包括仿照文物制作的单绕曲裾、参考俑推测制作的多绕曲裾、露出衬裙的“短曲裾”等。其历史款式原型流行于先秦至汉代。

2、袄裙

形制:上衣下裳制

袄裙是一种上衣下裳的款式的称呼,因上衣是一种叫做袄的双层上衣而得名。下着褶裙或者马面裙为常见的搭配。袄裙这种服装从唐代开始就有衣物疏记录,一直到民国。由于有明一代,是袄裙的繁荣期,所以现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。

由于受明朝的影响,李朝初朝鲜也依照明朝的袄裙,并且逐渐发展出了自己的民族特色,并演变成现代朝鲜服常见的赤古里裙样式。

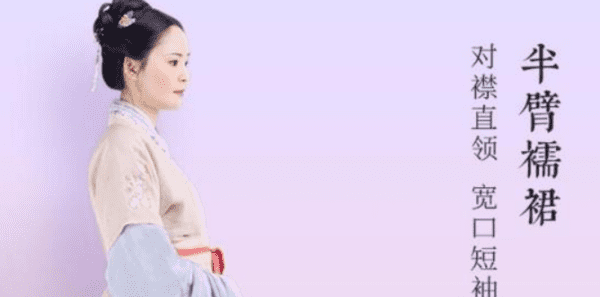

3、半臂襦裙

形制:上衣下裳制

半臂襦裙,既上衣着半袖短外衣搭配下身长裙的穿着形式。沈从文在《中国古代服饰研究》中解释说:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。”半臂最初流行于隋代宫廷内,先为宫中内官、女史所服,唐代逐渐传至民间。

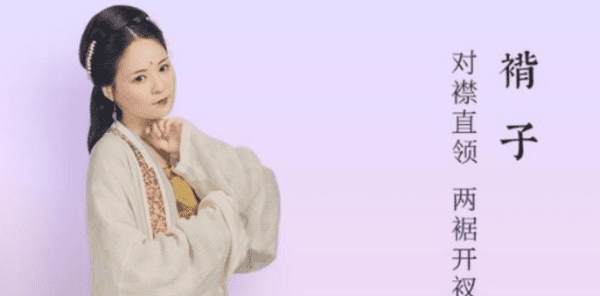

4、褙子

形制:上衣下裳制

褙子,又名背子、绰子。褙子在宋代女子服装中通常作为常服类的一种,在“汉服热”的现当代也较为常见此类款式。通常为上衣下裳制直领对襟、下摆两侧开高权的长上衣搭配抹胸或交领上襦,下身一般搭配褶裙。到了明代,多把大袖褙子称为披风。

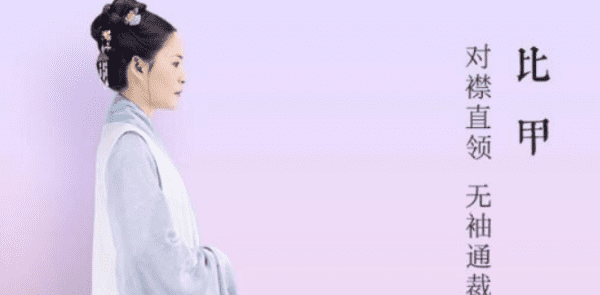

5、比甲

形制:通裁制

比甲最早是起于宋代,是一种长的无袖罩衫,还有个现在还在使用的称呼“背心”(两种背心所指服装不同)后来传入蒙古。据《元史》载:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘比甲’,以便弓马,时皆仿之。”

6、斗篷

形制:通裁制

斗篷是汉服体系中一种披在外层的无袖外衣。据传是从蓑衣演变而来,最初用棕麻编成,以御雨雪,名谓“斗袯”。

到明清时,才多用丝织物制作,并不限于雨雪天使用,当时叫做大衣,是一种御寒的服饰,有长式和短式,又名“莲蓬衣”、“一口钟”、“一裹圆”。用以防风御寒。短者曾称帔,长者又称斗篷。其通常无袖,有袖外披一般为明制披风。

7、交领襦裙

形制:上衣下裳制

交领襦裙属于上衣下裳制。其特点是上襦为交领。下裙为一片褶裙。上衣较短,而下上裙较长。上襦的袖子根据不同的时代和穿着的人的身份变化,有长有短。交领襦裙是常见的汉服款式,男女皆可穿着,各个时期都有不同的呈现形式,其中以宋朝最为常见。

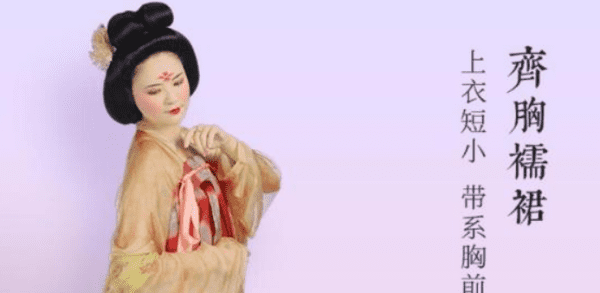

8、齐胸襦裙

形制:上衣下裳制

形制:上衣下裳制齐胸襦裙是襦裙的一种。在古代,一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高,而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙,一些服装史上多称之为高腰襦裙,根据现在人们对它的考证,一般改称之为齐胸襦裙。

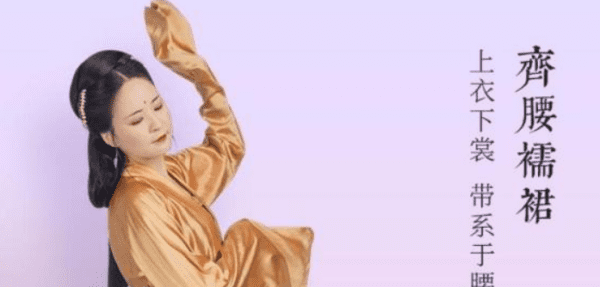

9、齐腰襦裙

形制:上衣下裳制

齐腰襦裙为襦裙的一类,裙腰与腰部平齐,故名。齐腰襦裙的上襦可为交领或直领(即领襟垂直向下不相交)。同高腰襦裙相比,齐腰襦裙更为常见。按上襦分,可分为交领齐腰襦裙、直领齐腰襦裙(对襟齐腰襦裙)。按穿着对象分,可分为女式齐腰襦裙、男式齐腰襦裙。

10、袒领襦裙

形制:上衣下裳制

袒领襦裙是襦裙款式的一个亚种。袒领,又称U领,是从魏、晋以来上襦发展出的一种短外衣。由于胡文化在当时的唐代各阶层间的广泛流行,使得唐代女性穿小袖衣成为一种风尚。

初唐的襦衫特征承袭隋制,一般为紧身、袒领、窄袖,但逐渐加大了襦衫的开口,体现出了女性的胸部曲线;下着褶裙或者间色裙。这种服装流行于隋代宫廷内,先为宫中内官、女史所服,唐代传至民间,是一种世时妆。

11、杂裾

形制:连裳制

曲裾深衣的变化款式是杂裾深衣,又称杂裾垂髾服。出现在魏晋南北朝时期,这个政权更替频繁的时期同时也是多元文化的融合时期,魏晋时期曲裾深衣承袭秦汉遗俗同时吸收外来文化元素。

此时曲裾比较典型的是下摆处变化为上宽下尖形如燕尾的宽带子,层层相叠,称之为纤,从围裳中两侧伸出来的两条飘带,称之为髾,行走时襟飘带舞、俊逸潇洒,称之为杂裾垂髾服。

12、直裾

形制:连裳制

直裾,又被称为襜褕,这个说法来自《说文解字》,衣襟裾为方直,区别于曲裾。裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直,衣裾在身侧或侧后方,没有缝在衣上的系带,由布质或皮革制的腰带固定。

汉代以后,由于内衣的改进,盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余,本着经济胜过美观的历史发展原则,至东汉以后,直裾逐渐普及,成为深衣的主要模式。此后在历朝历代都有直裾和其衍生服装的出现。

13、大氅

形制:通裁制

大氅,又称鹤氅或氅衣,晋代已有记载,后来为道家所用。宋时,文人好服鹤氅。而到了明代,士人多作为外套使用,天冷时穿的尤为多,用来遮风御寒。直至清末,氅衣仍然作为一种道教仪式服装存在与传统民俗活动中。

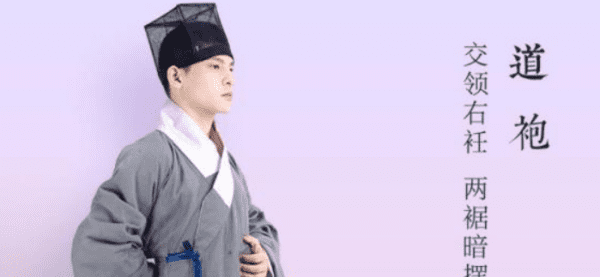

14、道袍

形制:通裁制

道袍,汉服体系中男装的一种款式。来自自中国古代汉服“褶”(相传周武王亲制),在明代演变为道袍;是古人居家时的外衣,也可以作为衬袍或平民男子婚服。另外,道教有一种服饰也被称之为道袍。

汉服4种形制的介绍有哪些

汉服14种形制有:

1、曲裾、袄裙、半臂襦裙。

2、褙子、比甲、斗篷。

3、交领襦裙、齐胸襦裙、齐腰襦裙。

4、袒领襦裙、杂裾、直裾。

5、大氅、道袍、襕衫。

简介

汉服,全称是“汉民族传统服饰”,又称汉衣冠、汉装、华服,是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在汉族的主要居住区,以“华夏-汉”文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格。

明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系,是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现,承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学,传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

汉服形制有哪些 汉服介绍

1、汉服形制有襦裙、袄裙、长袖袄衫、齐胸襦裙。

2、汉服最早的出现应该是殷商时期。

3、汉服采用幅宽二尺二寸的布帛剪裁而成,且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分,取两幅相等长度的布,分别对折,作为前襟后裾,缝合后背中缝,前襟无衽即为直领对襟衣,若再取一幅布,裁为两幅衽,缝在左右两襟上,则为斜领右衽衣,前襟后裾的中缝称为裻,即督脉、任脉,衽在任脉右脉,故称右衽,裾的长度分为腰中,膝上,足上。

4、挑选汉服要根据自己喜欢的颜色和自己的风格去选择适合自己的汉服的搭配,要根据发型去选择汉服,在选择汉服的时候,还要注意的是汉服要选择一些丝质的还是一些绸质地,其实也可以根据它的面料去选择。

5、如果汉服上没有顽固污渍,可以根据产品背标,将适量洗衣液溶于水中,浸泡衣物15分钟,然后正常洗涤即可,易褪色、易缩水的汉服请勿浸泡,且不要大力拧绞。

以上就是关于汉服形制有哪些,汉服的形制类型的全部内容,以及汉服形制有哪些 的相关内容,希望能够帮到您。

版权声明:本文来自用户投稿,不代表【蒲公英】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:350149276@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。