本文目录

察举制选官主要标准是什么制度

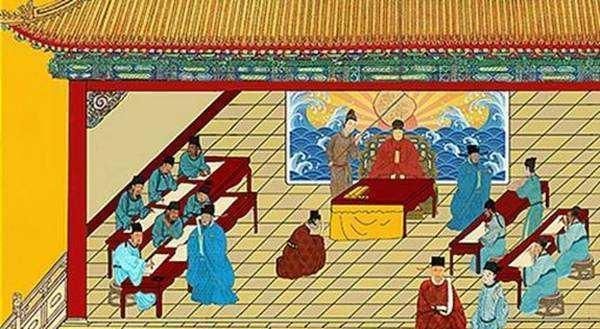

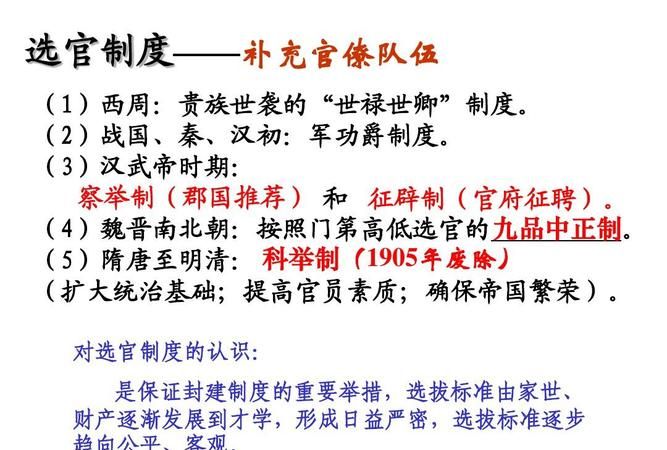

察举制是中国古代选拔官吏的一种制度,它的确立是从汉武帝元光元年(公元前134年)开始的。

察举制不同于以前先秦时期的世袭制和从隋唐时建立的科举制,它的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

察举制始于汉武帝时代。

是一种自下而上的选官办法。

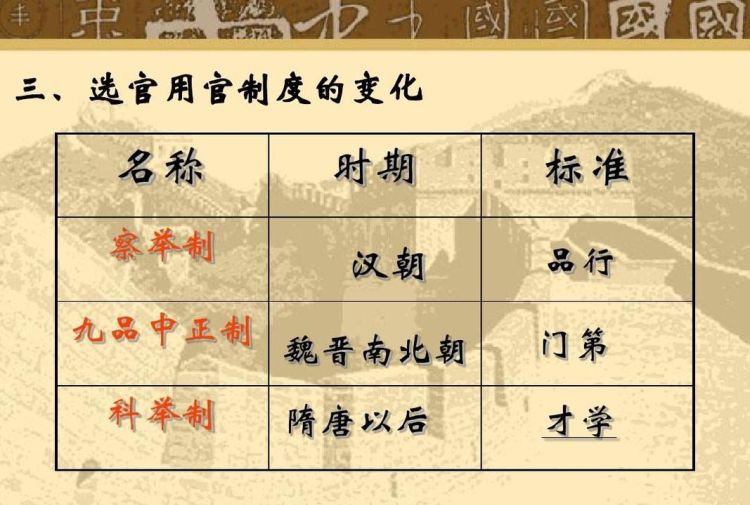

两汉时期选官的标准是人的德行。

至六朝时期发展为九品中正制,选官的标准是门第族望。

为适应专制主义中央集权封建国家统治的需要,两汉时期推行新的选官制度,包括察举、征召等。

察举即选举,是一种自下而上的推选人才为官的制度,是两汉选用官吏最主要的途径之一。

汉武帝令郡国每年举荐孝、廉各一人,建立起人才选拔制度。

孝廉成为士大夫做官的主要途径。

西汉时主要是以才能和品德为推荐标准,东汉初重孝廉;但发展到东汉后期,门第族望成为选举的依据,使累世公卿的世家地主发展形成并发展起来。

九品中正制,又称九品官人法,是魏晋南北朝时期重要的选官制度,是魏文帝曹丕为了拉拢士族而采纳吏部尚书陈群的意见,于黄初元年 (220年)由命其制定的制度。

此制至西晋渐趋完备,南北朝时又有所变化。

它上承两汉察举制,下启隋唐之科举,在中国古代政治制度史上占有十分重要的地位,乃中国封建社会三大选官制度之一,从曹魏始至隋唐科举的确立,这其间约存在了四百年之久。

这种选官制度,实际是两汉察举制度的一种延续和发展,或者说是察举制的另一种表现形式。

察举制是汉代时期的选官制度

察举制:两汉时期选官的标准是人的"德行"。 至六朝时期发展为九品中正制,选官的标准是门第族望。

西汉察举制的选官标准

察举制始于汉武帝时代,是一种自下而上的选官办法。两汉时期选官的标准是人的德行。至六朝时期发展为九品中正制,选官的标准是门第族望。察举制的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

汉代察举制度,严格地说是从文帝(公元前179年—前157年在位)开始,他下诏要求“举贤良方正能直言极谏者”,并且定下了“对策”(考试)和等第。武帝时“察举制”达到完备,各种规定相继推出。其后,各种科目不断充实,特别是有了统一的选才标准和考试办法。

考试是汉代察举制度的重要环节。被举者经考试后,由政府量才录用,这样既保证了选才标准能贯彻实行,选出真正的人才,还能保证竞争的相对公平,令下层人士有进入国家管理层的可能。随着考试制度不断发展和完善,到隋唐以后更发展成“科举制度”,这一制度实行了1300年之久,成为中国重要的选官制度。

西汉察举制的选官标准

察举制的选官标准:

1、察举制主要是依靠中央的三公九卿、郡守、列侯以及地方上的高级官员,从平民或低级官吏当中按照一定的标准选拔在道德、品行、才能方面符合当时统治阶级需要的人才入朝为官。

2、“选”的对象为没有官职的读书人,“拔”的对象是下级官吏。按规定,他们都必须是品德高尚、学识才干出众的人。由下而上推举官吏的办法,在秦代已有,但作为完整选士制度的“察举制”,则是在西汉时期才开始确立。汉高祖刘邦(公元前206年—前195年在位)虽是“马上得天下”(靠打仗而夺天下)的,却深明不能以“马上治天下”(治国不能靠武力)的道理。所以高祖在十一年(公元前196年)下诏求贤,辅佐帝业。

察举制,是中国古代选拔官吏的一种制度,它的确立时间是汉武帝元光元年(公元前134年)。察举制不同于以前先秦时期的世官制和从隋唐时建立的科举制,它的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

以上就是关于察举制以什么为标准,察举制选官主要标准是什么制度的全部内容,以及察举制以什么为标准的相关内容,希望能够帮到您。

版权声明:本文来自用户投稿,不代表【蒲公英】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:350149276@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。