本文目录

丁达尔效应是什么意思

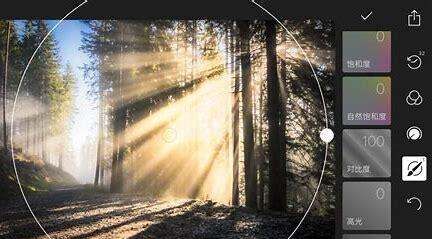

丁达尔效应(Tyndall effect),也叫丁达尔现象、丁铎尔现象、丁泽尔效应、廷得耳效应[1],是指当一束光线透过胶体,从垂直入射光方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”的现象。

1869年,丁达尔发现,若令一束汇聚的光通过溶胶,则从侧面(即与光束垂直的方向)可以看到一个发光的圆锥体,这就是丁达尔效应。

英国物理学家约翰·丁达尔(John Tyndall 1820~1893年) ,1869年首先发现和研究了胶体中的上述现象。这条光亮的“通路”是由于胶体粒子对光线散射形成的。丁达尔效应是区分胶体和溶液的一种常用物理方法。

丁达尔效应是什么现象

丁达尔效应是指当一束光线透过胶体,从垂直入射光方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的通路的现象。

丁达尔现象也叫丁达尔效应或者丁铎尔现象、丁泽尔效应、廷得耳效应。

在光的传播过程中,光线照射到粒子时,如果粒子大于入射光波长很多倍,则发生光的反射;如果粒子小于入射光波长,则发生光的散射,这时观察到的是光波环绕微粒而向其四周放射的光,称为散射光或乳光。

丁达尔效应现象解释:

丁达尔效应就是光的散射现象或称乳光现象。由于溶液粒子直径一般不超过1nm,胶体粒子介于溶液中溶质粒子和浊液粒子之间,其直径在1到100nm。小于可见光波长(400nm-700nm)。

因此,当可见光透过胶体时会产生明显的散射作用。而对于真溶液,虽然分子或离子更小,但因散射光的强度随散射粒子体积的减小而明显减弱,因此,真溶液对光的散射作用很微弱。此外,散射光的强度还随分散体系中粒子浓度增大而增强。

所以说,胶体能有丁达尔现象,而溶液几乎没有,可以采用丁达尔现象来区分胶体和溶液,注意:当有光线通过悬浊液时有时也会出现光路,但是由于悬浊液中的颗粒对光线的阻碍过大,使得产生的光路很短。

什么是丁达尔现象

在光的传播过程中,光线照射到粒子时,如果粒子大于入射光波长很多倍,则发生光的反射;如果粒子小于入射光波长,则发生光的散射,这时观察到的是光波环绕微粒而向其四周放射的光,称为散射光或乳光。丁达尔效应就是光的散射现象或称乳光现象。由于溶胶粒子大小一般不超过 100 nm ,小于可见光波长( 400 nm ~ 700 nm ),因此,当可见光透过溶胶时会产生明显的散射作用。而对于真溶液,虽然分子或离子更小,但因散射光的强度随散射粒子体积的减小而明显减弱,因此,真溶液对光的散射作用很微弱。此外,散射光的强度还随分散体系中粒子浓度增大而增强。所以说,胶体能有丁达尔现象,而溶液没有,可以采用丁达尔现象来区分胶体和溶液。

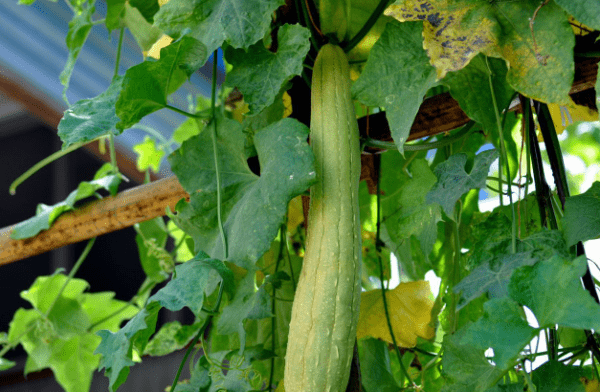

清晨,在茂密的树林中,常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱(如上图所示),类似这种自然界的现象,也是丁达尔现象。这是因为云,雾,烟尘也是胶体,只是这谢胶体的分散剂是空气,分散质是微小的尘埃或液滴。

什么是丁达尔现象产生原因是什么

丁达尔现象的概念:

丁达尔效应,是指当一束光线透过胶体,从垂直入射光方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的通路,也叫“丁达尔现象”。

丁达尔效应产生原因:

一般情况下,人类的可见光波长约在400-700nm之间。而在光的传播过程中,可能会发生以下两种情况:光的散射或折射现象。如果分散质的粒子大于入射光的波长,会发生光的反射或折射现象,使体系呈现浑浊。

胶体粒子(包括云、雾、烟尘等)的直径一般在1-100nm之间,小于可见光波长,会发生光的散射现象,可以看见散射光或乳白色的光柱。

溶液粒子的直径一般不超过1nm,小于可见光波长,会发生光的散射现象。但由于溶液十分均匀,散射光因互相干涉而完全抵消或吸收,看不见散射光。

生活中的丁达尔效应

丁达尔效应在我们的生活中经常可见。比如一般在清晨、日落时分或者雨后云层较多的时候,大气中有雾气或灰尘,刚好太阳投射在上面,被分割成一条条,有时是一大片,显得特别壮观。

在自然界中,光、空气等本身看不见,也摸不着,而对人类来说又是不可或缺的东西。但是,当丁达尔效应出现的时候,光就有了形状,让人们能真切看到、感受到光的存在。

因此,丁达尔效应已然成了“美好”的代名词,象征所有那些看不见、摸不着、但又真实存在、让人心动、给人力量的美好事物。

以上就是关于什么是丁达尔现象,丁达尔效应是什么意思的全部内容,以及什么是丁达尔现象的相关内容,希望能够帮到您。

版权声明:本文来自用户投稿,不代表【蒲公英】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:350149276@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。