本文目录

两国交战不斩来使是什么意思

“两国交战,不斩来使”源于周礼,春秋时期虽然各诸侯国之间常发生战争,但顾念周天子和礼法有很多的战争礼节,不光不能斩杀来往的使节,还要列队欢迎好酒好肉相待,开战的时候双方都是你来我往彬彬有礼。

为什么说两国交战不斩来使

两国交兵,不斩来使,是历代战争的规则。意思就是说两国交战的时候,不能斩杀双方派出的前来谈判的使者。

这是一种君子协定,有利于促进双方实现和谈,达到平息战争的目的。

这也是对人才的尊重,同时也表现了一个国家的气度和胸怀。

不过,在实际战争中,斩杀使者的情况也时有发生,假如这位使者嚣张跋扈、不可一世,很容易成为对方的刀下亡魂。

花剌子模杀蒙古使者,被灭国

在蒙古帝国建国的同时,中亚也崛起一个超级帝国,名为花剌子模。当时蒙古正在对金作战,对于花剌子模,蒙古采样怀柔政策,暂时不想与之为敌。

在公元1218年之前,蒙古和花剌子模曾经互通使者,双方基本上保持了互邻友好的关系,也达成了通商协议。

1218年,成吉思汗派出商队,带着大量贵重物品,长途跋涉,到花剌子模开展贸易。这支商队足有四百五十余人,几百匹骆驼。商队达到讹答剌城,城池的守将亦纳勒赤黑,见蒙古人带来这么多好东西,便想据为己有,随即他下令,将商队扣留。

扣留东西总要有个理由,随后,亦纳勒赤黑上奏摩诃末国王,说蒙古商队里有奸细,摩诃末没有经过仔细调查,就杀了几乎所有人。成吉思汗以强悍著称,一生最大的乐趣,就是杀死他们敌人,掠夺他们的土地,抢走敌人的财富和妻女。

只有蒙古人欺负旁人的份,成吉思汗还从没有被旁人如此亵渎过。就算如此,成吉思汗还是保持了相当程度的克制,他再次派出几位使者,到花剌子模,要求惩处肇事者,为死者报仇。

花剌子模的摩诃末国王表现得更为无礼,直接杀掉了使者巴合剌,这回成吉思汗彻底被激怒了。成吉思汗将对金的战事交给了木华黎,亲率十几万大军奔赴花剌子模,摩诃末将为他的愚蠢行为付出惨烈的代价。

貌似强大的花剌子模,在蒙古人面前毫无招架之力,蒙古铁蹄所到之处几乎没有活口,公元1231年,花剌子模被攻灭。这就是触怒成吉思汗的后果,可见斩杀使者,也要仔细看清楚主人,否则大祸就在眼前。

耿恭杀匈奴使者,险象环生

公元74年,耿恭在西域担任戊己校尉,屯兵金蒲城。公元75年,北匈奴单于攻打车师国,耿恭派三百军兵前去救援,被匈奴全部杀光。

随后匈奴骑兵将枪口转向汉军,金蒲城被团团围住,考验汉军的时候到了。耿恭命士兵在箭上涂上毒药,被击伤的匈奴士兵流血不止,之后匈奴被击退。

金蒲城水源不足,耿恭命令士兵转移到了疏勒城,源于疏勒城水源比较充足,可以长期固守。匈奴人为了减少伤亡,下令决了城外的河流,疏勒城水源被断绝。人如果不喝水,几天就回去丧命,好在上天保佑,城中士兵打了深井,冒出汩汩清流。

汉匈的拉锯战开始了,耿恭据城防守,有一定优势,但士兵数量也在锐减,匈奴骑兵却是越打越多,直到城池内粮食吃完,汉军也只剩下几十人。

史料记载:

“恭乃诱其使上城,手击杀之,炙诸城上。虏官属望见,号哭而去。单于大怒,更益兵围恭,不能下。”

便如此,匈奴仍攻不下疏勒城,匈奴单于改变对策,想劝降耿恭,旋即派出使者。耿恭假意谈判,让使者登上城头,还没等使者说话,就杀掉了匈奴使者,并放置到火堆中炙烤,烧焦的人肉味异常刺鼻。匈奴单于被激怒了,继续增兵攻城,势必要杀掉耿恭。

这场战役之所以如此艰难,源于汉明帝去世,朝廷没有及时派出援军。汉章帝即位,在司徒鲍昱的坚持下,汉廷才派出几千援军,也正是因为这几千汉军的救援,耿恭得以逃出生天。

最后耿恭和其部下只剩下了十三人,战争的惨烈程度可见一斑。耿恭坚贞不屈,打出了汉军血性,只不过他杀掉匈奴使者,也差点要了他的命。

耿恭能存活下来,基本全是靠着运气,假如援军再晚一点到,疏勒城必定也是一座死城。由此可见,斩杀使者也是要慎重考虑的,如果没有必死的决心,后果也是不堪设想。

常规条件下,两国交战,原则上还是不要杀掉使者为好,但具体情况也要具体分析,前提条件不同,结果也会大相径庭。

两国交兵不斩来使的意思是什么

”两国交兵,不斩来使“是战争史上的一个不成文的规定,出自周朝的春秋时期,周朝自周公旦辅政,制定了一系列的礼仪制度,涵盖了周朝社会的方方面面,比如分封制、宗法制、嫡长子继承制等都是周礼,就连春秋时期的战争,也是彬彬有礼的战争。

春秋时期的战争与后世朝代相差很大,当时的战争是两方先约好时间、地点,然后各自带着军队列好阵,摆好架势,双方都准备好再一声令下,开始打仗,打仗都是点到为止的,一方战败后,另一方一般情况下不追,即使追,也是追规定的路程,然后战争结束。

春秋

现在看起来很好笑,当时的战争就类似于牛仔约架,或者君子动手,一切都是彬彬有礼的,既然是打仗,就需要双方互派使者进行沟通:在哪里打?什么时候打?你们敢不敢来?使者在当时是负责协调双方打仗的沟通员,战争的双方根本就不会产生杀使者的行为,一方面是周礼限制,另一方面是杀了使者双方就没法沟通了,于是便形成了一个不成文的规定:两国交兵,不斩来使。

同时,在春秋时期发生了一场因为斩杀使者而引起的战争,让这一规定成为一件俗定的规定,这就是发生在公元前596年的事,楚国派使者申舟出使齐国,半路上被宋国所杀,于是楚国大怒发兵攻打宋国,楚军围城围了整整9个月,仍然没有攻下宋国,宋国于是派出使者华元出使楚军大营,双方约定,宋国投降并派使者华元到楚国为人质,以此为条件,要求楚国后退三十里,以给宋国尊严,楚国答应宋国要求,双方达到和解。

战争

这事发生后,被后世称为”两国交兵,不斩来使“的交战规则,原因就是使者可以化解一场战争,同时又能便于战争双方的沟通和协调双方的利益。

春秋时期的周礼贯穿了整个周朝,随着时代的发展,很多礼仪制度也发生了改变,同时随着礼仪制度的崩塌,战争也越来越残酷,从最早的君子约架到后来的无所不用其极,战争的性质发生了变化,作为战争的不成文规定:”两国交兵,不斩来使“也成为一句空话,斩杀使者的现象经常发生。

二、不斩杀使者的情况

战争是政治的延续,任何时代的战争都是有目的,只要达到了目的,就没有必要再进行战争,战争可是要花费大量的人力、物力和财力,没有好处和目的谁会发动一场无缘无故的战争呢?

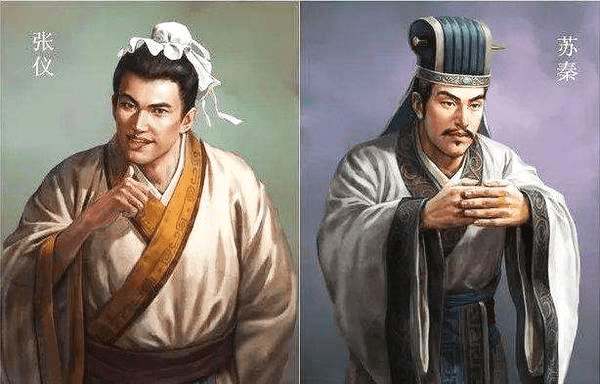

使者

楚汉战争时期,刘邦派了一个使者叫郦食其出使齐国,当时的齐国算是相当独立的诸侯国,郦食其凭借三寸不烂之舌成功说服齐国归降刘邦,没有用一兵一卒郦食其就成功拿下齐国七十多座城池,这就是使者的作用,以不战而屈人之兵,虽然后来韩信嫉妒郦食其的功劳,在蒯通的建议发动了对齐国的战争,让齐国措手不及,齐王田广认为使者郦食其是刘邦派出当幌子的,诱骗自己放松军备,才让韩信出兵击败的,所以齐王田广杀了使者郦食其,这算是使者成功劝说战争,但又因故被杀的典范。

还有个三国时期的故事,诸葛亮最后一次北伐在五丈原时,司马懿拒不出战,诸葛亮没办法了,就派出了一个使者拿着女人的衣服送给司马懿,司马懿仍然不为所动,也没有为难使者,照样该干嘛干嘛,这也不斩使者的例子。

持节使者

历史上,不杀的使者的情况是绝大多数,毕竟双方交战,也需要派出使者进行一些沟通,战争不可能无限打下去,连刘邦和项羽这样的死对头也是鸿沟协议,双方签定暂时和平条款,这些事都是使者去办的,使者的作用包括但不限于协商双方战争的停止、俘虏的交换、协议的签定、利益的谈判等等,是不可或缺的一项职业。

三、斩杀使者的情况

当然了,战争中斩杀使者的情况也是非常多的,但比不杀的使者的情况稍微少一点,斩杀对方使者是需要向敌方传达一个非常强烈的信号就是:我方一定要将战争进行下去,等着开战吧,我不会投降的,斩杀使者其实说白了就是一种升级战争的行为,把战争延续到使者身上。

使团

这种情况比比皆是,比如南宋时期,蒙古大汗蒙哥亲自率军攻打合州的钓鱼城,南宋主将王坚与副将张钰紧守城池,抗击蒙古,蒙哥攻打了五个月都没有攻下城池,于是派出使者原南宋降将晋国宝进城去劝降王坚,王坚怒斩使者,等于向蒙古传达了拒不投降的意志,就连大汗蒙哥也战死在钓鱼城下,王坚斩杀使者就是用这种无言的方式表达继续战争的决心,不给蒙古抱有希望。

还有三国时期的司马懿攻打辽东公孙渊的事件,司马懿采用声东击西、主动示弱之计击败了公孙渊,在大局快在明朗之际,公孙渊派出了相国王建、御史大夫柳甫作为使者出使司马懿,希望司马懿能够接受请降,司马懿却一反常态,把公孙渊派出的两个高官使者给斩杀了,以示对公孙渊的心理威慑,之后公孙渊又派出侍中卫演为使者来见司马懿,司马懿这次没有杀使者卫演,而是让他叫公孙渊当面来投降。

使者

从司马懿的事件看,杀不杀使者都有自己的政治目的,由当时的战争形势所决定,并没有”两国交兵,不斩来使“的约束,完全是看当时的战争情况和所要表达的意思,如果一心对敌方表达决战到底的意思,就完全可以杀了对方使者来促成,如果想要快速结束战争,一般情况不会杀害对方使者,而是会与使者积极沟通情况,解决战争。

总结

后世的战争中,早就没有”两国交兵,不斩来使“的约束了,杀不杀使者,取决于自己一方怎样的政治目的,杀使者本身就是一种无言的抗议和战争的宣言,是会扩大战争的,不杀使者说明双方愿意控制战争,不让战争升级,或者有限度的战争,这都取决于政治目的,而不是这句约束的话。

两国交战马壮兵强马不食草兵不吃粮

“两国交战,不斩来使”,就是因为使者的身份非常特殊,他们是和平的象征。而且使者对双方来说是非常有益的,因为他们是两国沟通的桥梁。另外主动斩杀使者的那一方就成了挑起硝烟战火的主动方,最后只会不得民心。因为各方面原因导致这条不成文规定一直被后人所用。

首先,使者的身份都是非常特殊的,他们是和平的象征。君王能够派使者前往,使者肯定是具有代表性的,而且是深思熟虑之后的,也表明了他们的诚意。对国家来说,他们只希望百姓安居乐业,如果不得民心,国将不国。所以国家对使者都是非常重视的,他们希望通过使者让两国讲和,最终平息战乱。

另外,使者对双方都是有益处的,作为两国沟通的桥梁,作战优势的国家可以提出自己的要求,降低军力损耗,扩张领土。另一方国家可以通过这种方式延长执政时间,避免让百姓受难,何乐而不为呢?

假如使者被斩杀了,就表明了对方的强硬态度,不愿意用和平方式解决,要用暴力和武力去解决,这样就等于主动挑起了战火。而挑起战火的国家也会受到民众的嗤之以鼻,因为民众只想安稳度日,不想生活在水深火热当中。因此不管从哪个方面来说,斩杀使者对国家都是不利的。

正因为上面几点原因,这条不成文的规定就慢慢沿袭了下来,就算两国交战,但是派去交流讲和的使者也不能够随意斩杀,因为这代表了一个国家的态度。历史上也出现过斩杀使者的情况,最终这个国家被其他几国围剿,结局是非常惨的。惨痛的教训给世世代代的国家敲响了警钟,所以他们不会轻易斩杀使者。

以上就是关于两国交战不斩来使是什么意思,两国交战不斩来使是什么意思的全部内容,以及两国交战不斩来使是什么意思的相关内容,希望能够帮到您。

版权声明:本文来自用户投稿,不代表【蒲公英】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:350149276@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。